Création de site internet qui fait quoi ?

La création d’un site internet peut sembler complexe pour les débutants, surtout lorsqu’on se demande qui est responsable de quoi. En réalité, la mise en place d’un site web implique la collaboration de plusieurs acteurs, chacun avec un rôle spécifique à jouer. Dans cet article, nous allons démystifier ces rôles pour vous aider à comprendre qui fait quoi lorsqu’il s’agit de concevoir, développer et maintenir un site web.

1. Le Propriétaire du Site (Client)

Le propriétaire du site est la personne ou l’entreprise qui souhaite avoir un site web. C’est le client, celui qui a une vision spécifique pour le site. Le propriétaire détermine les objectifs, le contenu et les fonctionnalités nécessaires pour atteindre ses besoins commerciaux ou personnels.

2. Le Web Designer ( Graphiste )

Le web designer est responsable de la conception visuelle du site. Comme Marine Lévêque elle crée l’interface utilisateur (UI) en se basant sur la vision du propriétaire du site. Le designer utilise des outils graphiques pour concevoir des maquettes attrayantes et conviviales qui déterminent l’apparence globale du site.

3. Le Développeur Full Stack

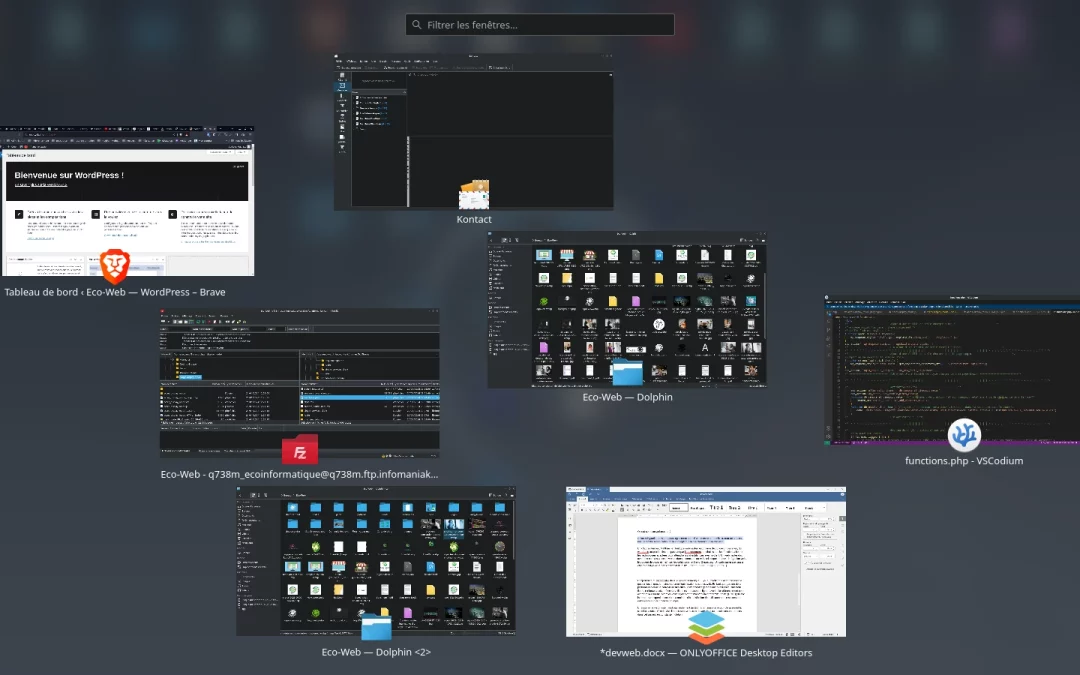

Le développeur Full Stack comme Freddy est un professionnel polyvalent capable de travailler sur le front-end et le back-end du site. Il traduit les fonctionalité en code HTML, CSS et JavaScript pour le front-end, tout en gérant les bases de données et la logique serveur pour le back-end. Le développeur Full Stack assure une intégration harmonieuse des différentes composantes du site.

4. Le Webmaster

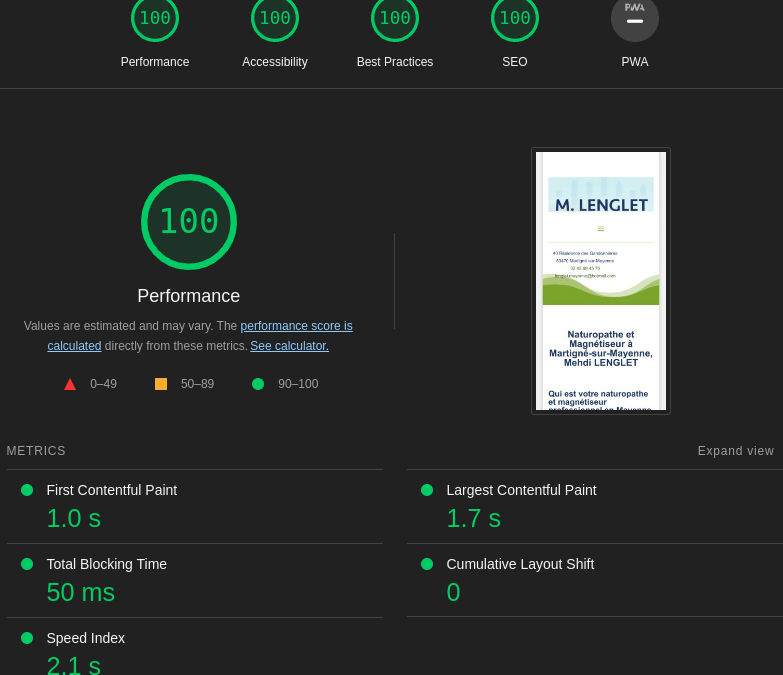

Le webmaster est un professionnel polyvalent qui combine des compétences en gestion de contenu et en maintenance du site. En effet Matthias est chargé d’optimiser le contenu du site pour les moteurs de recherche, améliorant ainsi la visibilité du site sur les pages de résultats. Cette polyvalence permet au webmaster de réagir rapidement aux changements, d’assurer le bon fonctionnement du site et d’optimiser sa performance SEO.

Conclusion

En découvrant la création d’un site internet, vous avez réalisé que chaque métier joue un rôle crucial dans la concrétisation de votre site internet. Pour garantir le succès de votre projet, il est essentiel de s’entourer de professionnels compétents.

Audit

Gratuit

Besoin d’un regard neuf sur votre site web ?

Demandez votre audit gratuit !

Améliorez votre visibilité en ligne et élargissez vos horizons.